8 сентября 1941 года германские и финские войска замкнули кольцо вокруг Ленинграда, отрезав город от Большой земли на 872 дня.

Сообщение сохранялось только по воздуху и Ладожскому озеру, которое непрестанно обстреливала вражеская артиллерия и авиация. Когда озеро замерзло, водный транспорт стал недоступен. Было принято беспрецедентное по тем временам решение: организовать трассу по льду Ладожского озера, чтобы обеспечить продовольствием и медикаментами город, а также осуществить эвакуацию детей. Именно она стала Дорогой жизни.

Первые машины прошли по трассе 20 ноября 1941 года, а в ночь с 22 на 23 ноября двинулась первая автоколонна.

Протяженность военно-автомобильной дороги № 101 составляла 71 км. И передвигаться по ней было ежесекундным риском — помимо постоянных обстрелов, в крепком на вид льду неожиданно возникали трещины, и машины проваливались. За первые две недели их было потеряно около ста. Немецкую авиацию и артиллерию взяли на себя ПВО Красной армии, а проблему со льдом поручили решить ученым Ленинградского физико-технического института. На выяснение причин ухода машин под лед дали четыре дня.

Возглавил группу Павел Павлович Кобеко — научный сотрудник и руководитель Физтеха в годы блокады. Его называли «блокадным директором». Также в группу вошли: недавний выпускник Ленинградского Политеха Наум Рейнов и сотрудники ЛФТИ: Федор Марей и Софья Кобеко, жена Павла Петровича.

Ученые установили, что эффект резонанса возникал при скорости 35 км/час и при обгонах: волны накладывались друг на друга, и лед ломался.

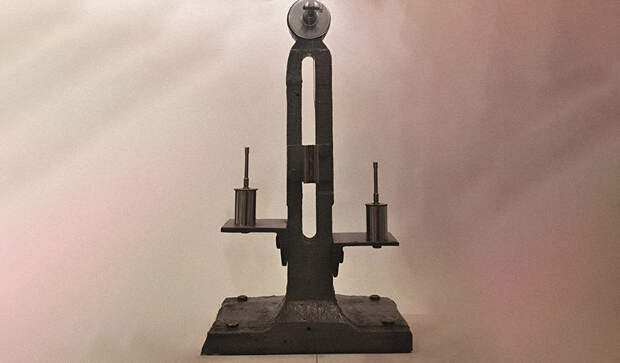

Для исследования резонанса и фиксации колебания ледяного покрова существовал специальный прибор — прогибограф. Но все оборудование ЛФТИ было эвакуировано в Казань, и прогибографы пришлось создавать из подручных материалов. В итоге с помощью аппаратов для азбуки Морзе и других конструкций изготовили 50 приборов, которые были размещены по Дороге жизни.

Механика прибора была следующей: трос опускался через прорубь на дно озера, и закрепленный карандаш фиксировал колебания. Ученые, стоя у лунок с линейками и секундомерами, фиксировали время, за которое волна доходила от одной лунки до другой, чтобы вычислить скорость и длину волны от проходящей машины. Расчеты показали, что колебания льда напрямую связаны со скоростью передвижения машины по трассе.

Из книги советского ученого-физика Наума Моисеевича Рейнова: «Командование дало нам грузовичок, снабдило полушубками и ватными штанами. Вначале четверо сотрудников Физтеха — П. П. Кобеко, Ф. И. Марей, А. 3. Левензон и я — отправились на Ладожское озеро. День был очень холодный, навстречу нам с Ладоги дул леденящий ветер.

Для работы мы разместились на берегу близ железнодорожной станции Ладожское Озеро. С помощью солдат установили прогибографы на льду и без промедления приступили к измерениям. Остальные сотрудники тоже прибыли вскоре. Они поставили свои приборы в разных точках».

Дальше началась совсем другая работа, правда — не без трудностей.

«Мешали, правда, морозы. Проруби, в которых устанавливались приборы, часто замерзали, приходилось прорубать их снова и снова. Софья Владимировна Кобеко (жена Павла Павловича) предложила заливать проруби трансформаторным маслом, которое препятствовало бы образованию льда. Теперь мы могли реже выходить к приборам. Ходить под огнем по льду озера, где к тому же лежит глубокий снег и свирепствуют метели, дело опасное и тяжелое. Когда отпала необходимость без конца долбить лед, мы стали снимать графики только по ночам», — дальше пишет Рейнов.

Как только колонна машин подъезжал к Ладожскому озеру, давалась команда: двигаться со скоростью 25 км/ч и дистанцией 70 метров между машинами. Следующий караван подходит — замеры произвели — команду отдали: двигаться 30 км/ч, держать дистанцию 100 метров. Больше трещины не возникали, и машины не тонули, хотя шли порой, погрузившись в воду по двери кабины.

Так при помощи науки по ледовой Дороге жизни с 22 ноября 1941-го по 24 апреля 1942 года курсировали около 4000 полуторок, за это время в Ленинград доставили 361 000 т полезных грузов, эвакуировали 550 000 мирных жителей.

Расчеты ученых помогли не только составить график движения по Ладоге, но и подготовить наступление по льду Финского залива в январе 1944 г.

Академик Анатолий Александров вспоминал: «Павел Павлович был для всех остальных как огонь, от которого замерзшие люди впитывают тепло… Он делил с товарищами все лишения, не позволяя себе ни малейшей привилегии: все всем поровну — и тяжелый труд, и блокадная пища. Он был человеком дела и ученым каждой клеточкой своего мозга».

Не только физтеховцы и руководители обороны Ленинграда, но и рабочие на заводах осажденного города знали ученого Кобеко.

Так, Кобеко создал ряд новых материалов, один из которых эскапон, который использовался для изоляции высокочастотного кабеля. А его препарат для очистки олифы и краски позволил получить пригодное для питания масло, спасшее многих блокадников. Он разработал метод борьбы с обледенением самолетов на аэродромах и создал жидкость для амортизаторов самолетов, которая имела низкий температурный коэффициент вязкости.

Академик Иоффе в 1950 году, давая характеристику научной деятельности Кобеко, назвал его «крупнейшим советским физиком и физикохимиком, основателем … школы исследователей в области молекулярной физики жидкостей, стекол и полимеров, создателем нового направления в механике и электродинамике аморфных тел».

Его научный вклад в годы войны был отмечен орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалей «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Над материалом работали: Елизавета Сугоняева, Рейна Новикова, Наталья Шакирова, Александра Гурьева, Ирина Лутцева

Свежие комментарии