Растения из пробирки

Путешествие в науку начинается с Чеченского государственного университета, или ЧГУ. Одна из крупных лабораторий, которой гордится университет — «Биотехнологии сельскохозяйственных растений для регенеративного земледелия». Здесь занимаются микроклональным размножением.

В природе у растений два типа размножения — семенной и вегетативный. Относительно недавно создан еще один — микроклональный, когда растение выращивают в пробирке практически из одной клетки. В нем нет вирусов и патогенов, все растения генетически одинаковы, им можно задать нужные свойства.

В лаборатории стоят бесконечные стеллажи с пробирками под красивым бело-фиолетовым светом. Внутри каждой — крошечное растение (картофель, земляника, фасоль, каштан, виноград, тополь, павловния), которое живет в только ему подходящем питательном растворе. Имеет знание даже размер пробирки. Таким образом они могут храниться очень долго, пока с ними не станут проводить исследования или пока не поступит запрос на эту конкретную культуру. Тогда растение извлекут и будут доращивать сначала в виде рассады, а затем в теплице. На каждом этапе питательный раствор меняется.

Технология микроклонирования позволяет в короткие сроки вырастить очень большой объем культуры, независимо от сезона. Например, от картофеля в лаборатории научились получать мини-клубни. Это такой же клубень, который мы едим, только очень маленький — несколько миллиметров. Таким материалом можно быстро засадить гектары земли.

Здесь также создают новые сорта, например, винограда — новинки сейчас проходят государственную регистрацию. Однако есть и сложности — столь искусственным образом выведенные растения получаются довольно нежными и уязвимыми.

— Сложный момент — вывод растения из пробирки, высаживание, адаптация к полевым условиям. Мы проводим специальные исследования, направленные на повышение устойчивости. Например, добавляем полисахарид фитозан, он способствует повышению выживаемости, — рассказывает заведующая лабораторией Элиза Собралиева.

Сколько стоит углеродный след

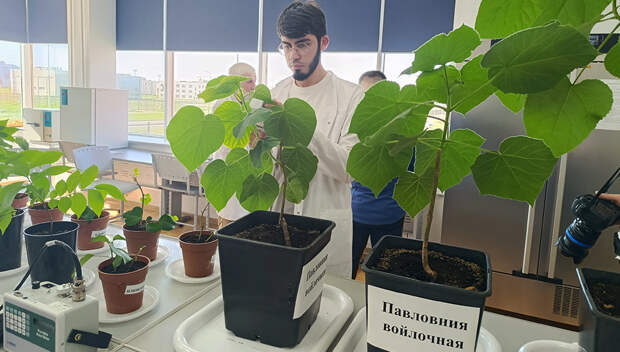

В лаборатории «Экологической фитофизиологии и экспериментальной биоклиматологии» занимаются исследованием взаимодействия живых организмов и климата: как растения дышат, фотосинтезируют и прочее, как адаптируются животные и как меняют среду.

Здесь, например, доказали, что войлочная павловния может расти в Чечне. Павловния сейчас, можно сказать, трендовое, даже модное, дерево. Оно поглощает очень много углекислого газа, что в современном стремлении к снижению выбросов крайне актуально. В ЧГУ смогли высадить и вырастить целую аллею павловнии, которая естественным образом растет только в Китае (однако культивируется в разных регионах планеты). Многие же о таком растении даже не слышали.

Вообще, влияние растений на количество углекислого газа — актуальная тема во всем мире, в ЧГУ ей сейчас уделяется большое внимание. Территория университета уже углеродно-нейтральна — это значит, что насаждения, находящиеся на ней, поглощают больше или столько же углекислого газа, чем выделяется людьми, зданиями, транспортом, животными, самими растениями и пр.

— Сейчас ведется работа по определению того, является ли углеродно-нейтральной вся Чеченская республика. Это важно не только для того, чтобы показать состояние нашей экологии, не только как часть тренда на устойчивое развитие. В мире действует система торговли углеродными единицами. Страны, организации и предприятия могут за счет углеродных единиц увеличить свои квоты на выбросы парниковых газов или продать эти единицы на рынке. Стоимость углеродных единиц в мире варьируется от 16 до 235 долларов за тонну СО2, — говорит Апти Хасухаджиев, проректор по науке, инновациям и цифровой трансформации ЧГУ.

Чтобы все это выяснить, в лаборатории специальными приборами фиксируют особенности дыхания растений, до десятых долей миллиметра измеряют площадь листьев — такая точность важна, когда речь идет о расчетах, сколько газов поглощают или выделяют гектары леса. Здесь же недавно была разработана уникальная «формула Хасановых», позволяющая с замечательной точностью определить количество углерода в условном столбе воздуха над лесом, в зависимости от условий, в том числе высокогорья.

Одними растениями научные интересы лаборатории не исчерпываются.

Карбоновый полигон и 500 овец— Например, недавно на международном конкурсе был представлен научный бизнес-проект, который призван снизить углеродный след и решить еще несколько задач. Муху черную львинку используют для утилизации органических отходов. Вопрос: а куда ее девать после? Проект предполагает использовать на корм рыбам промышленного разведения или скоту — она содержит ценный белок. Самое важное, что проект принят к реализации, система уже работает в Ижевске, — рассказывает Магомед Гайрбеков, начальник отдела по организации проектной деятельности и работе с талантливой молодежью.

Карбоновый полигон ЧГУ находится в Мокажойском ущелье, в трех часах езды в горы от Грозного. Здесь оказалось на 10 градусов холоднее, чем на равнине, в конце апреля в низинах еще лежал снег, ветер дует, кажется, всегда, тишина удивительная — умиротворение и восхищение.

Однако именно здесь ведутся передовые научные исследования взаимодействия климата и среды. На карбоновых полигонах, в частности, изучают, как растительность влияет на количество и круговорот углекислого газа. ЧГУ исследует с этой точки зрения травяной покров — это редкость, чаще наука сосредоточена на лесах и деревьях.

На склонах ущелья веками, если не тысячелетиями, пасли овец и коз. У ЧГУ есть 500 голов овец, которые уже третий год пасутся на территории карбонового полигона, позволяя исследователям изучать, как выпас влияет на почвы, растительный покров, количество углекислого газа и прочее.

— Речь идет о правильном управлении животноводством. Овцы пасутся ротационным способом, чтобы сохранить травяной покров, снизить выделение парниковых газов. Если овец пасти на одном и том же месте долгое время, растительный покров очень сильно деградирует, уничтожаются высокогорные альпийские луга, а значит, экосистемы, растений становится меньше, увеличивается количество углерода, — рассказывает Рашия Бекмурзаева, врио декана факультета географии и геоэкологии.

По сути, ученые подводят современную научную базу под знания предков, полученные с помощью коллективного опыта или интуиции, подтверждая или опровергая разные аспекты древних традиций овцеводства на этой территории.

В разных частях полигона, с овцами и без них, стоят газоанализаторы, исследователи отбирают пробы биомассы, с дронов изучается состояние растительного покрова: сколько та или иная территория производит парникового газа, разрабатываются и испытываются технологии контроля углеродного баланса.

Еще здесь стоит теплица, где доращиваются полученные в лаборатории микроклонального размножения деревья. Тут их адаптируют к местным условиям, помогают стать сильнее и выносливее — уже высажено несколько поколений растений. Теплица «умная», полностью автоматическая: она сама поливает, открывает или закрывает проветривание, следит за количеством света, по необходимости включая или выключая лампы.

Тренировка врачей «на кошках»

При ЧГУ работает новый современный аккредитационно-тренировочный центр для будущих врачей и медсестер. Это место, где медработники учатся и подтверждают свою квалификацию. Особенность в том, что они тренируются поначалу на симуляциях — это различные куклы и искусственные части тела человека, компьютеры и даже целая операционная.

Здесь куклы и манекены самых разных возрастов. Младенцы «плачут», переставая, когда им дали правильное «лечение», «пациенты реанимации» реагируют на спасение появлением пульса, а в операционной, где демонстрируют ампутацию ноги, из манекена хлещет «кровь». Выглядит жутковато для обывателя, но понимаешь: как же прекрасно, что у будущих врачей есть возможность так учиться.

— Раньше мы тренировались на живых людях, а теперь пациенты знают свои права, — шутит Али Ферзаули, заведующий кафедрой «Госпитальная хирургия», изящными движениями зашивая разрез на силиконовом обрубке руки. — Теперь появилось такое «промежуточное звено» между студентом-медиком и пациентом.

Есть и региональная специфика. Можно заметить специальное место для намаза — такое есть во многих учреждениях Чечни. И, пока наблюдаешь за студентами, демонстрирующими свое искусство, возникает вопрос: а что если у хирурга длинная борода? Оказывается, существуют специальные маски — в виде мешочка.

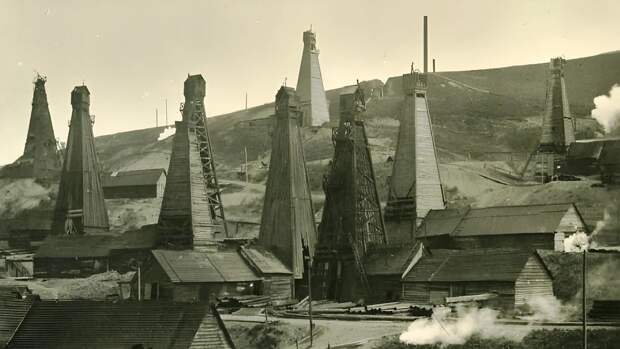

Жирное черное золото

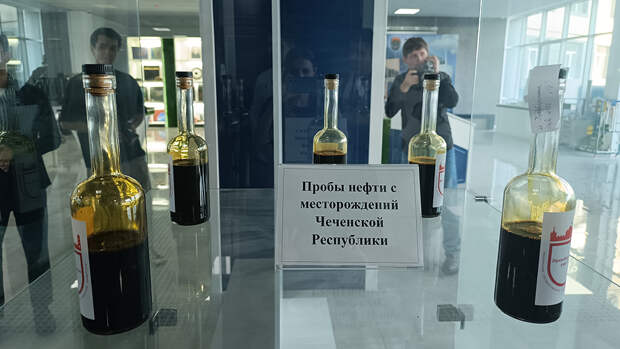

В Грозненском нефтяном техническом университете (ГГНТУ) первым делом — в музей истории вуза. Учебное заведение основано в 1920 году. Грозненская нефть сотню лет славится своим качеством. Рассказывают, что во время Великой Отечественной ее заливали в танки почти без обработки. Здешние месторождения — старейшие из разрабатываемых в России.

В музее собраны образцы черного золота из разных скважин. Стенд можно открыть, ощутить запах вещества, которое движет мировой политикой, потрогать бутылки, посмотреть, как жирная нефть оседает на стенках, удивиться тому, насколько разные по цвету и консистенции все пробы.

У университета тоже есть свой карбоновый полигон, который располагается на окраине города. Особенность полигона в том, что он стоит поверх колоссальной свалки строительного мусора. Как известно, Грозный был разрушен практически полностью. Что делать со свалкой, образовавшейся после расчистки развалин, долго было непонятно — в итоге было принято решение привезти туда почву, посадить растения и изучать.

Бетон из пыли

И сегодня город по-прежнему живет строительством. Так что на лабораторию грунтов и экологического мониторинга Грозненского нефтяного технического университета возложена большая ответственность. Именно специалисты этой лаборатории проводили и проводят оценку грунтов перед возведением зданий в этом сейсмически неустойчивом регионе. На столах лежат настоящие керны — цилиндрические образцы пород — ждущие изучения.

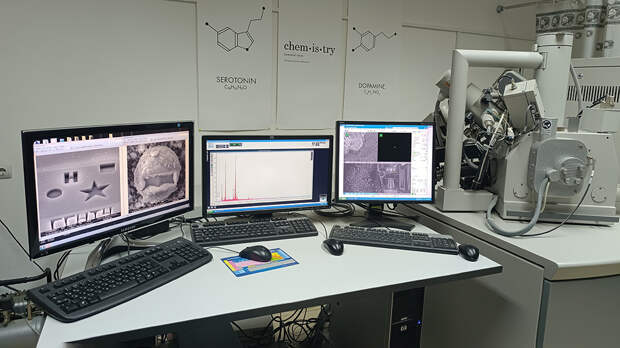

В центре «Нанотехнологии и наноматериалы» одно из направлений — исследование наноразмерных частиц, использование их свойств. Например, здесь создан новый материал на основе аспирационной пыли.

— По сути, это отходы производства цемента, но технология позволяет эту пыль использовать. Мы добавляем туда несколько наполнителей, в частности, жидкое стекло. Получается материал, сопоставимый по прочности с бетоном марки М200-М300. Сейчас работаем над улучшением качества, внесли новые компоненты, например, кремнефтористый натрий, изменили технологию перемешивания, — рассказывает директор центра Вячеслав Сызранцев.

Здесь стоит электронный микроскоп с разрешением до нескольких нанометров, с помощью него ученые ГГНТУ выяснили, например, что цементная аспирационная пыль внутри полая и это можно использовать.

Водородное топливо и виртуальный хоккей

Жемчужина ГГНТУ — Хайпарк. Он создан для поддержки инновационного предпринимательства. Здесь создают тепличные условия для разных технологических стартапов, предоставляют место, лабораторные мощности, помогают с развитием и поиском инвестиций.

Все проекты разделены на IT-часть (3D-моделирование, компьютерное зрение, программное обеспечение и пр.) и инженерную часть (инновационные приборы и устройства). Например, одна компания поставляет для ресторанов и офисов специальные шкафчики, где можно вырастить свежую зелень за 3-4 дня. Это что-то вроде небольшой автоматической теплицы, владеющей инструкцией для выращивания каждого вида растений.

Важная часть — водородная энергетика. Другой стартап разработал собственную установку для получения водорода, взамен тех, что закупались в Китае. Суть проекта заключается в том, чтобы использовать водород в составе двигателей внутреннего сгорания для экономии топлива. Топливо горит медленнее, чем вращается двигатель. Чтобы ускорить горение, авторы решили использовать самую мелкую и самую быстро горящую частицу в мире — водород. Новая установка выделяет водород и кислород методом классического электролиза. Ее можно установить на грузовой транспорт или тяжелую технику. Прибор позволяет экономить до 28% топлива и на 92% сократить вредные выбросы из двигателя.

Еще из любопытного в Хайпарке — разработки в области виртуальной реальности. Например, можно сходить на хоккейную тренировку, не выходя из дома — с помощью VR-шлема и специального устройства, прикрепленного к клюшке. На самом деле, технология уже использовалась и была создана под конкретную задачу. Во время пандемии к одному из стартапов обратился тренер местной детской хоккейной команды: проводить тренировки нельзя, но и допустить потерю формы у юных спортсменов — тоже. Очень выручили новые технологии.

PS.: В Чечне еще много всего — памятники археологии, удивительной красоты горные озера, вкусная еда, впечатляющая архитектура, гостеприимство... А посмотреть на научные и не только достижения регионов России можно в рамках проекта «Путешествие в науку» Десятилетия науки и технологий.

Текст: Елена Маслова

От эталонной мыши до синхротрона: путешествие по научному Новосибирску

Свежие комментарии