Во время Второй мировой войны многие ученые проявили себя героически. Расскажем об их опытах и подвигах.

Спасение медалей и помощь ученым

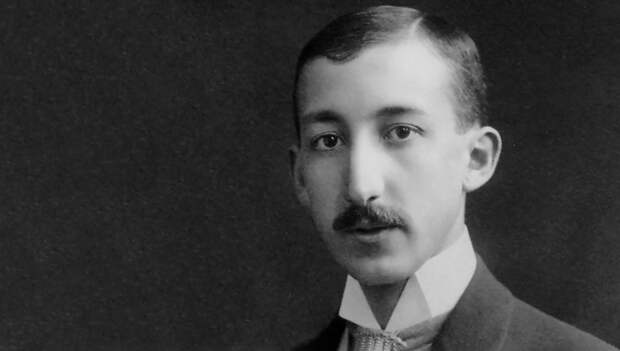

Немецкие ученые Макс фон Лауэ и Джеймс Франк не примкнули к националистическому движению и «арийской физике». Будучи в оппозиции, свои золотые медали Нобелевской премии они предусмотрительно отправили на хранение в Институт Нильса Бора в Копенгагене. Однако немецкие войска в апреле 1940 года оккупировали датскую столицу. Прятать и увозить золото было нельзя, это было бы расценено как преступление, но и отдавать награды нацистам сотрудники института не хотели.

Оригинальное решение нашел венгерский химик Дьёрдь де Хевеши: он растворил золотые медали в царской водке и оставил раствор на полке лаборатории. После войны ученый вернулся и произвел обратное преобразование. Золото было передано комитету Нобелевской премии, и там снова изготовили медали для лауреатов.

Макс фон Лауэ во время войны помогал преследуемым ученым, а после ее окончания способствовал возрождению немецкой науки, находясь в Англии. Джеймс Франк с приходом фашистов к власти по собственной инициативе ушел с должности профессора и директора Института экспериментальной физики Геттингенского университета и публично выступал против указания об увольнении сотрудников и студентов еврейской национальности.

Перед тем как покинуть Германию в 1934 году, он нашел работу для всех сотрудников своей лаборатории, используя связи за рубежом.Оказавшись в США, он был привлечен к участию в Манхэттенском проекте — работе по созданию ядерного оружия, но пытался помешать бомбардировке японских городов, подготовив с коллегами «Доклад Франка» в 1945 году. Вместо атаки на Хиросиму и Нагасаки ученые-миротворцы предлагали провести демонстративный взрыв в пустыне или на безлюдном острове перед представителями ООН.

Спасение евреев«Америка должна сказать миру: "Посмотрите, каким оружием мы располагаем, но не собираемся пользоваться. Мы готовы отказаться от применения атомного оружия в будущем и вместе с ООН разработать надлежащую схему контроля над его использованием". Если Соединенные Штаты станут первой страной, которая применит против человеческого рода такое оружие массового и беспорядочного уничтожения, то мы потеряем поддержку всей мировой общественности, спровоцируем гонку вооружений и поставим под сомнение само существование международного согласия по будущему контролю над таким оружием», — предостерегали ученые

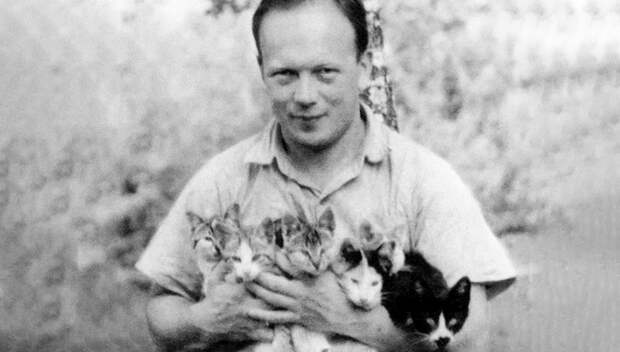

За помощь евреям во время Холокоста полагалась смертная казнь. Однако польские доктора Евгениуш Лазовский и Станислав Матулевич не испугались за свои жизни и спасли около 8000 евреев с помощью «биологического оружия». Их секретный план родился из медицинского открытия: оказалось, что после прививки мертвыми бактериями Proteus OX19 анализ крови показывает ложноположительный результат теста на тиф. Прививая жителей деревень, друзья создали иллюзию эпидемии в окрестностях Розвадова.

Немцы провели анализы и поверили в заражение населения тифом, а район объявили зоной карантина. Так тысячи евреев и поляков были спасены от депортации в нацистские концентрационные лагеря. После войны спасенные люди находили и благодарили отважных докторов за их героическую работу.

Добрый человек из Освенцима

На первом заседании Верховного национального трибунала в 1947 году перед судом предстали 40 служащих концентрационного лагеря Освенцим, убившие около 1,5 млн человек. Единственным оправданным был врач Ханс Мюнх.

С 1943 года Мюнх работал в институте гигиены Raisko недалеко от Освенцима, занимался бактериологическими исследованиями. В отличие от коллег, он сразу отказался делить заключенных на трудоспособных и тех, кого сразу стоит отправить в газовую камеру. Ему приходилось проводить опыты на людях, но он прибегал к разнообразным ухищрениям, чтобы опыты длились как можно дольше, а вреда причинили как можно меньше. Вместе с тем он создавал видимость важности исследований, чтобы продлить жизнь заключенных в стенах института — подопытных было запрещено убивать, так как они нужны для науки. В числе опытов Мюнха: инфицирование заключенных малярией и введение им сыворотки, вызывавшей ревматизм.

На послевоенном суде выжившие узники называли Мюнха спасителем и единственным «добрым человеком из Освенцима». После освобождения он работал врачом в Баварии и дожил до 90 лет.

Доктор Смерть

В немецком лагере военнопленных работал «русский доктор» — захваченный в плен хирург Георгий Синяков. Он круглосуточно оперировал раненых и спасал пациентов, имитируя их смерть. Трупы умерших сбрасывали в яму, и таким нехитрым способом из концлагеря сбежали сотни человек, в том числе летчица Анна Егорова, совершившая более 300 боевых вылетов.

Научной разработкой Синякова была особенная мазь для ранений: с виду рана выглядела ужасно и источала зловонный запах, так что немцы не хотели даже близко подходить к больному, но на самом деле все прекрасно заживало и пациент выздоравливал. Зачастую он отправлял пациентов в инфекционное отделение, куда опасались заходить немцы, мог поменять заключенному фамилию и имя, чтобы скрыть его еврейские корни, и, снабдив пайком, отправлял «мертвецов» в побег для пополнения рядов Советской армии.

В Кюстринском международном лагере, где работал Синяков, не удивлялись частым смертям: в день там гибло около 150 человек.

Подвиг ботаников

Николай Вавилов и его коллеги из Всероссийского института растениеводства (ВИР) с 1923 по 1940 год провели 180 экспедиций с целью сбора коллекции семян культурных растений. К началу войны в ней насчитывалось 250 000 образцов — они хранились в здании института на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.

6 августа 1940 года Вавилов был арестован по распоряжению Лаврентия Берии за антисоветскую деятельность и спустя три года скончался в тюрьме. Дело его жизни — уникальную коллекцию — коллеги-ботаники спасали все вместе, понимая ее значение для человечества. Часть семян сотрудники ВИР эвакуировали в ручной клади и на самолете в Красноуфимск. Остальная часть должна была уехать поездом, но этому помешала начавшаяся блокада Ленинграда.

Как и другие ленинградцы, сотрудники института получали по 125 г хлеба, страдали от голода и дистрофии, но продолжали нести вахту: следили за сохранностью семян, охраняя их от воров и полчищ грызунов. Известно несколько имен героев. Хранитель технических культур Александр Щукин скончался от дистрофии за рабочим столом, заставленном образцами орехов. В руках он сжимал пакет арахиса редкого сорта, который хотел отправить в Красноуфимск самолетом. Заведующий отделом крупяных культур Дмитрий Иванов скончался в кабинете, где хранилась кукуруза, гречиха, рис и просо. Старший научный сотрудник отдела плодовых культур Григорий Рубцов умер от дистрофии по дороге из блокадного Ленинграда в Ладогу, но так и не открыл мешочек с семенами — его нашли у него в нагрудном кармане. Это далеко не весь список погибших от голода сотрудников ВИР.

В то же время они пытались спасать ленинградцев от голода. Так, супружеская пара, Ольга Воскресенская и Вадим Лехнович, занимались экстренной пересадкой клубней от подступающих фашистов — всего в коллекции было 1200 образцов картофеля. Несмотря на голод и слабость, они читали курсы для горожан о том, как быстрее и проще вырастить урожай картофеля, обходили засаженные участки, консультировали.

Осенью 1942 года блокадные ленинградцы собрали первый урожай картофеля из клубней ВИР. Институт оставил себе лишь самые ценные для науки образцы клубней, и их систематизацией уже после снятия блокады Ольга Воскресенская занималась на ощупь: из-за травмы головы она ослепла, но не оставила научную деятельность.

Материал впервые опубликован в 2019 году, обновлен в 2025.

Свежие комментарии